L’Économie Circulaire, tentative de définition

02/10/2025

Article rédigé par Claire L’HOSTIS et François-Michel LAMBERT.

Préambule

Nous vous invitons à lire les travaux des scientifiques, notamment : “Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions” de Julian Kircherr, Nan-Hua Nadja Yang, Frederik Schulze-Spüntrup, Maarten J. Heering, Kris Hartley qui en 2023 recensaient 221 définitions.

Cliquez ici pour accéder à l’article.

La présentation suivante sera une approche subjective, fonction de l’expérience et de la pensée de Walter R. Stahel et François-Michel Lambert.

L’Économie Linéaire

Le terme d’économie circulaire peut paraitre omniprésent pour les personnes qui en côtoient le milieu. Souvent placée en opposée à l’économie linéaire, il faut tenter de définir celle-ci.

On appelle économie linéaire le modèle économique actuel de la grande majorité de nos sociétés, qui consiste à extraire de la planète, produire utiliser puis jeter les produits fabriqués dans un continuum infini au sein d’une planète aux ressources finies.

Dans son livre “Économie Circulaire” (2018, éd Dunod), Rémy Le Moigne décrit justement :

”Notre économie est ainsi basée sur le modèle linéaire qui se résume à “extraire-fabriquer-consommer-jeter,” qui consomme des ressources naturelles et de l’énergie pour fabriquer des produits qui deviendront, en fin de compte, des déchets.”

Graphique représentant l’économie linéaire

Dans leur livre “Économie Circulaire, les défis à relever pour atteindre une Économie de Performance” Walter R. Stahel et François-Michel Lambert démontrent la force d’attraction que représente le point de vente pour l’économie industrielle linéaire, ce point de vente est une cible qui concentre toute l’organisation depuis la production et jusqu’à la mise à disposition d’objets manufacturés. Le système économique se focalise sur la vente du produit pour l’oublier par la suite, relançant une nouvelle vente, puis un nouvel oubli dans cette continuité de répétition sans fin.

L’Économie Circulaire

Le modèle circulaire ne se limite pas à l’ajout d’une simple boucle à la fin d’une chaîne linéaire, mais bien au contraire repose sur la création de boucles multiples, plus ou moins longues et sans limite de temps. Dès 1976, dans leur rapport « Jobs for tomorow » remis à la commission européenne, Walter R. Stahel et Geneviève Reday proposaient cette approche d’économie de boucles.

Le terme économie circulaire sera popularisé sous l’impulsion de la Fondation Ellen MacArthur. L’économie circulaire rassemble différentes approches opérationnelles pour préserver les objets et les matériaux, cherchant à chaque fois un équilibre économique.

Ainsi la norme NF ISO 59004 “Vocabulaire de l'économie circulaire", identifie 13 actions clés pour la gestion des ressources en économie circulaire, représentant autant de flux physiques, d’informations et financiers à structurer. Ces actions, intégrant une hiérarchie de leviers déclinés depuis la capacité à ne pas mobiliser un moyen matériel, refuser, jusqu’à la valorisation énergétique et la récupération des déchets historiques enfouis, en passant par l’économie de fonctionnalité, le réemploi, la réparation, la refabrication, le recyclage, soit autant de variantes à arbitrer.

« L’économie circulaire est un système économique qui utilise une approche systémique pour maintenir un flux circulaire des ressources, en recouvrant, conservant ou augmentant leur valeur, tout en contribuant au développement durable. »

La définition française (Loi TECV, Art. L. 110-1-1.) de 2020 donne une vision plus politique et globale :

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

Démarquez-vous

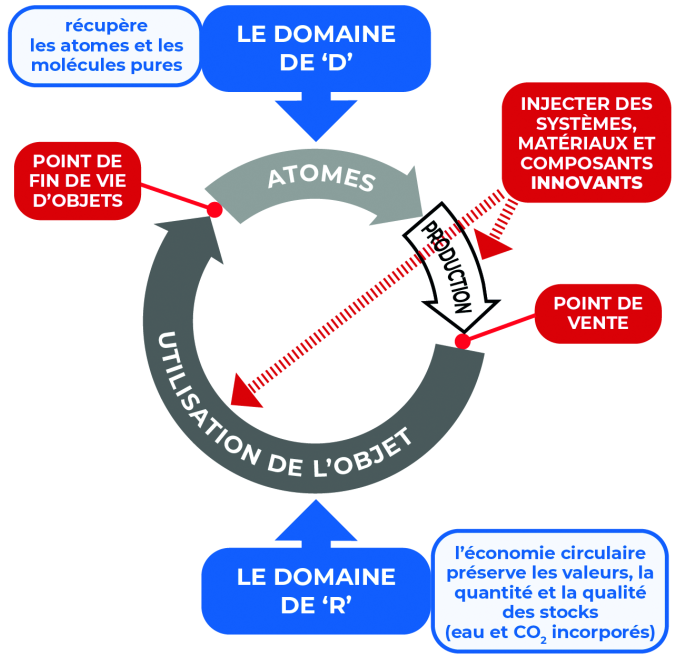

Graphique représentant l’économie circulaire

Walter R. Stahel a proposé dès les années 90 une approche différente en séparant les actions à engager sur les objets manufacturés et celles à mettre en œuvre sur les matériaux, partant du postulat que l’économie circulaire existe à la mise en œuvre d'u produit, donc à partir du point de vente. Ce sont les domaines de R pour les objets et de D pour les matériaux.

Pour Approfondir

Domaine de R et Domaine de D :

Les domaines de D et R sont des concepts développés par le docteur Walter R. Stahel.

Le cœur de l’économie circulaire industrielleest le domaine de R, dont le fondement est la recherche du maintien de l’usage de l’objet manufacturé. Plusieurs stratégies technico-commerciales sont mise en œuvre pour préserver la valeur et l’utilité d’objets et de composants au plus haut niveau de l’usage que l’on peut en faire. Par exemple ce sont les actions de Réemploi et Réutilisation, Réparation, Refabrication, Rénovation, Recharge (re-remplir), Revente, Reraffinage, Reprogrammation. La prévenance (Care en anglais) appliquée aux objets est une qualité essentielle à développer comme culture socio-économique.

Dans le domaine de D, après le tri et la séparation des matériaux, le défi consiste à développer et déployer des technologies et actions pour récupérer des atomes et molécules au niveau le plus élevé de qualité et de pureté pour se rapprocher de la qualité originelle des matériaux vierges. Ce sont les actions comme par exemple Dépolymériser, Délier, Délaminer, Dévulcaniser, Décaper, Déconstruire.

Pour résumer, Walter R. Stahel distingue les deux domaines par l’un qui cherche à maximiser et optimiser la durée de vie des produits (R) et l’autre qui vise à récupérer la valeur et la pureté des atomes (D). Ces deux modèles sont la clef pour construire un nouveau modèle économique, durable et circulaire.

Un troisième domaine, invisible, traite de la responsabilité civile des producteur⸱rice⸱s, fermant la boucle de leur responsabilité civile sur leurs propres objets : l’Économie de Performance.

L’Économie de Performance :

En 2010, le docteur Stahel propose une vision différente de la doxa macro-économique qui s’impose en Europe et dans le monde en général. Son livre “The Performance Economy” ou “L’Économie de Performance” tend à démontrer comment obtenir plus avec moins, sortir de la croyance que la croissance économique est corrélée à la croissance de production.

L’économie de fonctionnalité précède l’économie de performance. Les entreprises vendent des services liés à l’utilisation d’un produit, plutôt que le produit lui-même, c’est-à-dire la fonctionnalitét (ou l’usage).

Par exemple, l’entreprise Michelin a mis en place au début des années 2000 un système de “solutions de gestion de flottes,” en proposant aux entreprises commerciales des contrats de services. Au lieu de vendre ses pneumatiques poids-lourds, Michelin loue l’usage de ses pneus. L’entreprise conserve la responsabilité des pneus, et donc elle les conçoit pour allonger leur durée de vie, tout en optimisant leurs fonctionnalités et propriétés. Passant donc d’un modèle de vente de pneumatiques poids-lourds à durée de vie de 300 000 km à la vente d’un service (l’efficience sur le roulage des camions) développant des pneus conçus pour 1 million de kilomètres, moyennant un suivi strict de leur état et des étapes intermédiaires de remise à niveau (rechapage et recreusage). Finalement, conservant la propriété des pneus, Michelin travaillera à renforcer la renforcer la valeur du recyclage de ceux-ci, pour passer de la valorisation énergétique à la valorisation matière. Cette économie de fonctionnalité orginelle amène Michelin à étendre son modèle économique vers des offres de service, réinterroger le besoin et adapter la solution pneu/service.

L’économie de performance nécessite la responsabilité globale du producteur (ou du propriétaire en cas d’acquisition par un professionnel), le concept de “Propriétaire Ultimement Responsable”. Par conséquence il est nécessaire de créer une “esponsabilité Civile Complète des Producteurs et Productrices” (RCCP) qui prendra en compte la responsabilité de l’intégration des moyens et matériaux mis en œuvre à la fabrication des objets manufacturés jusqu’au bon usage de ceux-ci, en adéquation avec le besoin de l’usager. Et in-fine la nécessaire régénération des matériaux en molécules et atomes équivalents aux molécules et atomes vierges, pour les réinjecter dans une boucle d’emploi sans distinction d’origine.

Sources : ISO.org, gouvernement Français, Walter R. Stahel, “Jobs for Tomorrow” (Emplois pour Demain), supplychaincirculaire.org, product-life.org (Institut de la Durée), “Limits to Growth” (Les Limites à la Croissance).

© SOROA, toute reproduction totale ou partielle est formellement interdite.